“番茄花干枯,番茄果發皺是啥原因,怎么辦?”“如何種植玉米才能獲得高產?”……打開惠農網,點擊農技學堂,搜索“孟玉智”,映入眼簾的,就是各類農技科普視頻。

75后的孟玉智,是高級農藝師、臨夏市農村經營管理站副站長,也是惠農網農技專家,從事農業推廣、農業經濟服務工作已有29年。從業以來,他經常活躍在田間果園,或給農作物“把脈問診”,或為農戶講解關鍵技術,拍成短視頻,服務千萬家。

寫論文、攻難題,助農致富有一套

“正如‘干一行,愛一行’,因為我熱愛農業,所以我干這份工作就是作為一種樂趣來干、一種愛好來干。在干好工作的同時還幫助了他人,何樂而不為呢?”

受父親影響,孟玉智先后就讀于甘肅省畜牧學校、甘肅農業大學,在農牧業經濟管理領域扎根深造。畢業后,他毅然而然地從事了農技推廣相關工作,擅長大田作物、蔬菜、花卉的種植指導和病蟲害防治,以及農業農村集體經濟的指導。

29年來,他曾獲得農業農村部全國二等獎并屢獲省市級多項榮譽與表彰,發表專業論文逾10篇,參與編著專業書籍2部,累計培訓學員4000多人,更以實際行動帶動臨夏市35個村集體經濟總收入396.06萬元,受益人數達7萬余人……這些累累碩果,是他用腳步在廣袤鄉間“書寫”出來的。

(孟玉智(左一)深入田間地頭為農戶提供技術指導)

孟玉智每年將近半數時光躬耕于田間地頭,悉心解答農戶在種植中遭遇的種種困惑。在實踐中汲取智慧,他提煉總結出一系列實用技術要點與創新成果,并不遺余力地加以推廣。孟玉智的第一篇學術文章即源于親身試驗——全膜雙壟溝播種甜玉米復種紅心蘿卜的高效種植模式。

當時,臨夏市推行的全膜雙壟溝播種大田玉米,主要在干旱地帶推廣。孟玉智把這個模式引用到城郊的水澆地進行全膜雙壟溝播種鮮食玉米,有效縮短了鮮食玉米的成熟期。

在鮮食玉米收獲上市后,面對留下的空置地塊,他巧妙構思,在不拆除原有全膜,保留玉米根系的基礎上,在兩株玉米間隔處復種紅心蘿卜。這一創新之舉不僅實現了薄膜的二次高效利用,還縮短了紅心蘿卜的生長周期,而鮮食玉米與紅心蘿卜的雙豐收,帶來了可觀的經濟效益。

(孟玉智(左一)為農戶提供玉米田間管理技術指導)

實踐成功之后,他歸納總結書寫了《臨夏市全膜雙壟溝播甜玉米復種紅心蘿卜種植技術》一文,發表在了國家級刊物《中國農業》上,并通過在縣、市開展講座進行推廣。

“農技培訓和產業督導、服務工作的過程是曲折的,但結局也是喜人的!就拿全膜雙壟溝播甜玉米復種蔬菜模式來說,對這一模式,大家剛開始對預期的經濟效益充滿懷疑。”孟玉智說道。

在孟玉智的積極宣講下,他所在村的村民率先響應,連片種植,當年就取得了畝產過萬元的回報。效益好,村民自然而然成為了這一模式的忠實“代言人”。沒過幾年,臨夏市還形成了全膜雙壟溝播甜玉米復種蔬菜的產業。

錄課程、拍視頻,送技于千里之外

“拋棄傳統農業知識,盲目相信網絡是沒有基礎的,固守傳統農業知識,拒絕現代化網絡是跟不上時代發展步伐的。只有將傳統農業知識與現代網絡相結合,才能成為一個新時代的新農人。”

(孟玉智在線下進行農技培訓)

為了更廣泛地傳播農業技術,孟玉智與時俱進,農技教學從課堂延伸至鄉間,從線下跨越到了線上。尤為值得一提的是,早在2012年,他抽調下鄉常駐折橋鎮大莊村所創建的微信群至今還在活躍。孟玉智經常在群里分享農技知識和實用小視頻,隨時隨地為農戶答疑解惑。

2021年,在同事的推薦下,孟玉智入駐了惠農網推出的專業的農技知識服務平臺“農技學堂”,成了廣大農友千里之外的“專家號”。“我每天起床和入睡前的第一件事就是登錄惠農網,發個短視頻,然后解答農友疑問或瀏覽相關農技知識。”他說,“農技學堂”已經成了他生活中不可或缺的一部分。

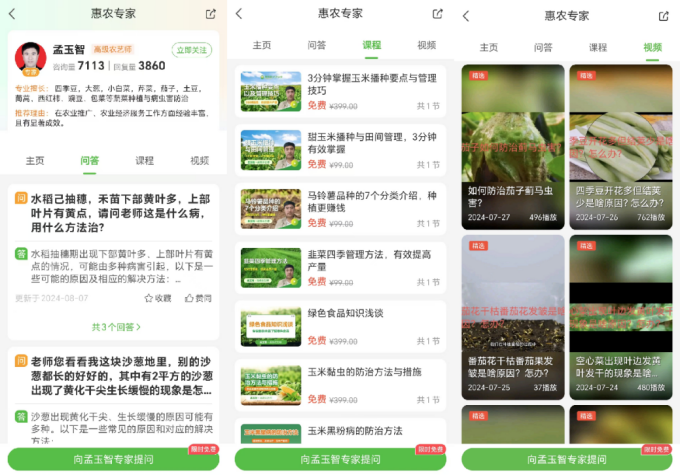

截至目前,他在惠農網農技學堂“一對一”即問即答,幫助農友解答近4000個“疑難雜癥”,錄制精品視頻課程42個,發布農技短視頻超160個。在他的主頁里,關于常見的經濟作物的種植難題及病蟲害疑問,農戶幾乎都能找到解決方案。

(孟玉智在惠農網上解答農友們的疑難問題,開視頻課、發農技短視頻)

惠農網“農技學堂”入駐了包括孟玉智在內的超千名農技專家,積累有超100萬條專業問答、近6000節視頻課程、超20萬篇文章資訊、500多期直播課。以此為基礎,惠農網將首款農業大規模語言模型“惠農AI”訓練成為各個特定種養領域的智能農技專家。農友提問后,“惠農AI”可以在3秒內給出回復。

對于“惠農AI”,孟玉智感到欣喜,同時倡導,專家學者應當善用AI技術,將其作為橋梁,將豐富的農業專業知識轉化為個人知識,再結合自身豐富的實踐經驗,用通俗易懂、貼近農民的語言進行傳播,從而有效提升農技知識的普及度與知曉率,讓更多人從中受益,推動農業技術的廣泛應用與創新。

有年輕人問孟玉智:你不坐辦公室享清福、喝清茶,卻經常到農村去,到田間地頭去風吹日曬,又臟、又苦、又累的,有意思嗎?

孟玉智說:“我們的根在農村,生在農村,長在農村,為何要排斥農村、排斥農業呢?對于我而言,真正的幸福和滿足感來源于田野,來源于與土地、植物以及農民的接觸。當看到農民因為采用了正確的農業技術而喜獲豐收,當看到他們臉上洋溢著笑容,那一刻,所有的辛苦都化作了喜悅和成就感。”